他是徐悲鸿最年轻的学生, 15岁考上中央美院, 20岁留校任教

发布日期:2025-10-08 05:21 点击次数:92

鲁光为长春电影制片厂写了个电影剧本《第三女神》,拿到一笔稿费,就在四川饭店摆了一桌。

他带了一瓶度数很高的五粮液,刘勃舒也带去一瓶“白酒”(其实是水,别人饭桌上说以水代酒,刘老自个儿提前“以水代酒”了)。

宴席上,刘勃舒一个劲喝自己的“白酒”,躲不过鲁光递来的五粮液,也就硬着头皮跟着喝了几杯,但没有鲁光喝的多。

事后鲁光面不红心不跳回家了,刘勃舒那个懊恼哟,醉醺醺跟老伴说:“不知鲁光酒量这么大,今后不敢灌他了。”

他不知道的是,鲁光回去的路上,吐了好几口了……

爱玩,是刘勃舒的天性,从小到老都没变。

1954年,中央美术学院和华东分院组成“敦煌艺术考察团”,由叶浅予带队西北考察。

中央美院去的是刘勃舒、詹建俊、汪志杰,华东分院去了方增先、宋忠元、周昌谷。

大家在洞窟临摹了一整天壁画,傍晚就结伴去敦煌附近逛逛,结果逛着逛着逛到了军事禁区处,一个士兵端着冲锋枪,瞄着他们几个人喊“站住!”

刘勃舒反应很快,立马双手高举,做出投降状,巧妙化解了危机。

詹建俊印象最深的是:

“有一次,天很晚了,我们都休息了,刘勃舒从外面回来,兴高采烈地捧着几个鸟蛋回来了,原来他去附近玩儿,看到树上有鸟窝,就爬上去掏了鸟蛋回来,跟得了宝似的。”

那时候的刘勃舒,已经是中央美院的研究生了,不到19岁。

在老师眼里,刘勃舒是绝对的神童,1950年15岁的他就以优异的成绩考入中央美院,是年龄最小的学生。

甚至,在此之前,他12岁时因为在书店看到徐悲鸿的画册,多次偷偷去书店临摹学习,最后斗胆给徐悲鸿写信请教,并附上自己画的马。

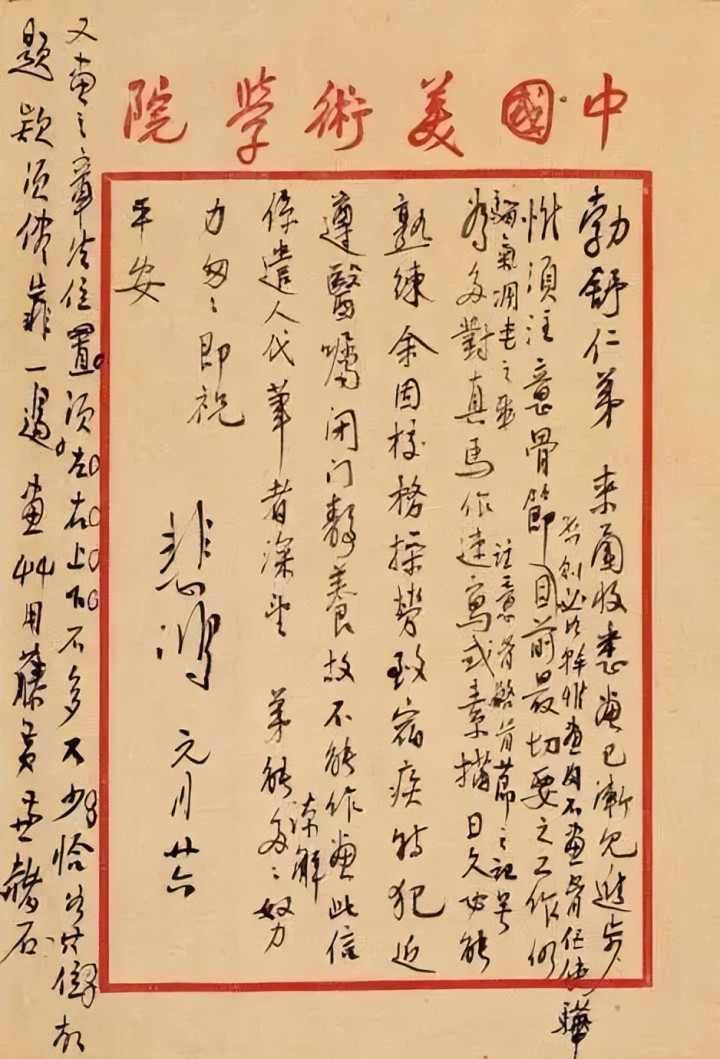

面对一个小学生的来信,徐悲鸿事务繁重,不仅认真回了信,还一笔一画分部分画小图给他讲解马的骨骼、线条转折等等。

(徐悲鸿回刘勃舒的其中一封信,悲鸿先生面对一个小学生丝毫没有大师架子,称对方“勃舒仁弟”)

来来往往七八封信,中间徐悲鸿因过度劳累,身体抱恙,血压居高不下,同时伴有慢性肾炎,有一封还是他口述、廖静文夫人代笔回的。

当时,因徐悲鸿一句“你画得不错,三年后我要是还在北平,你来,我来教你”,15岁的刘勃舒初中一毕业就报考了中央美院,一次就考上了。

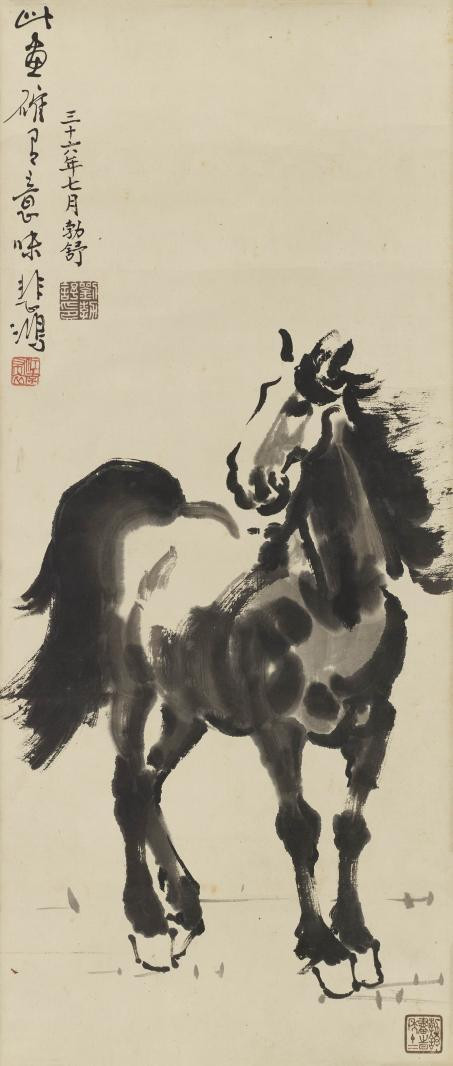

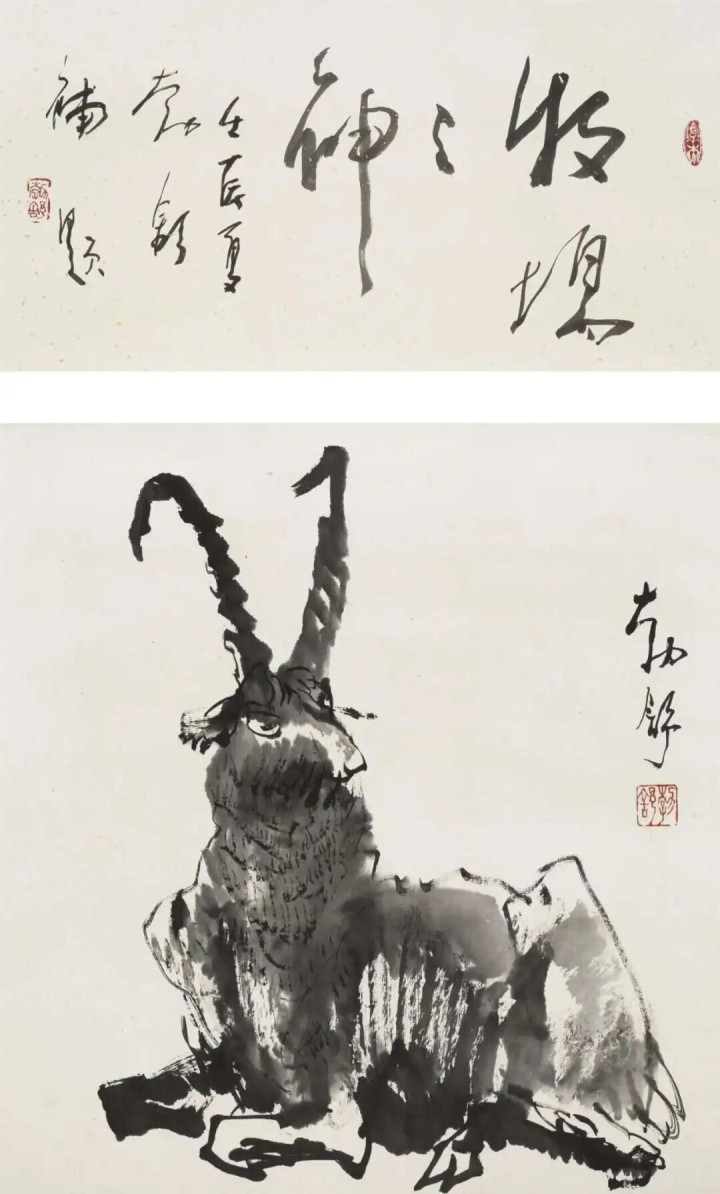

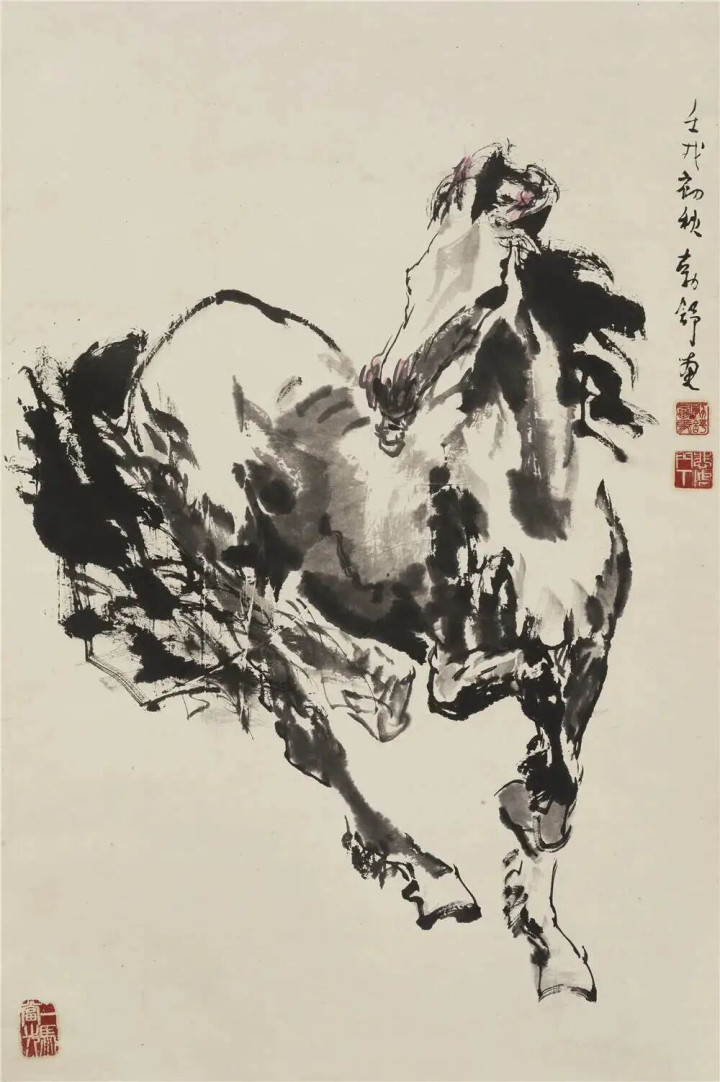

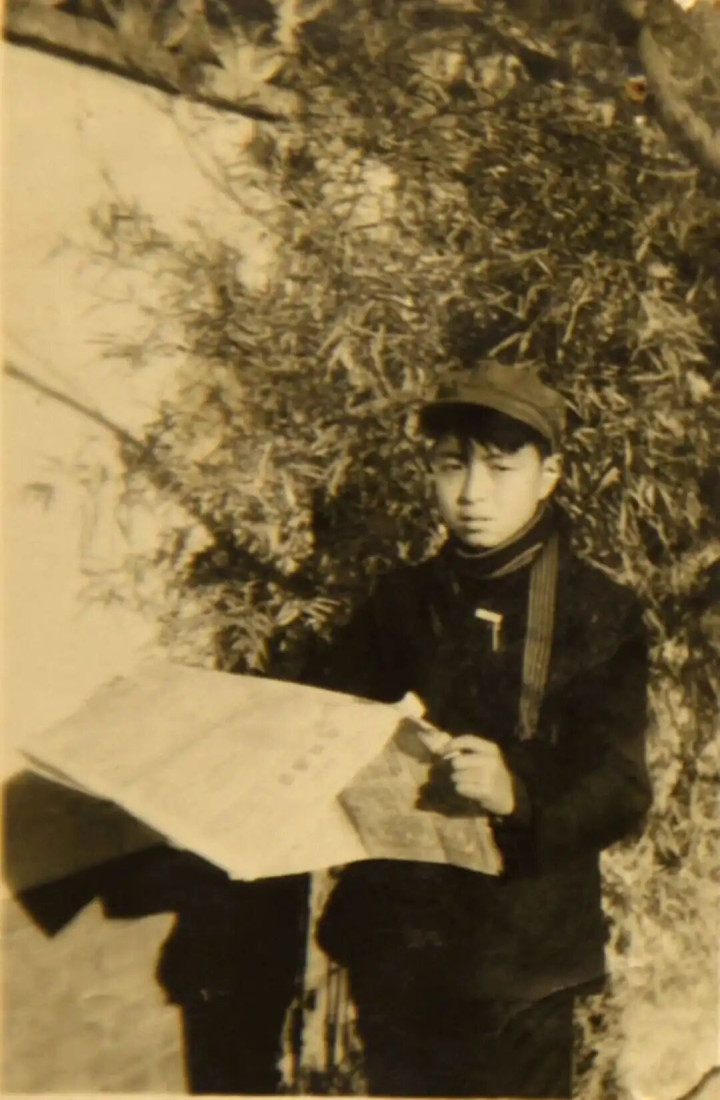

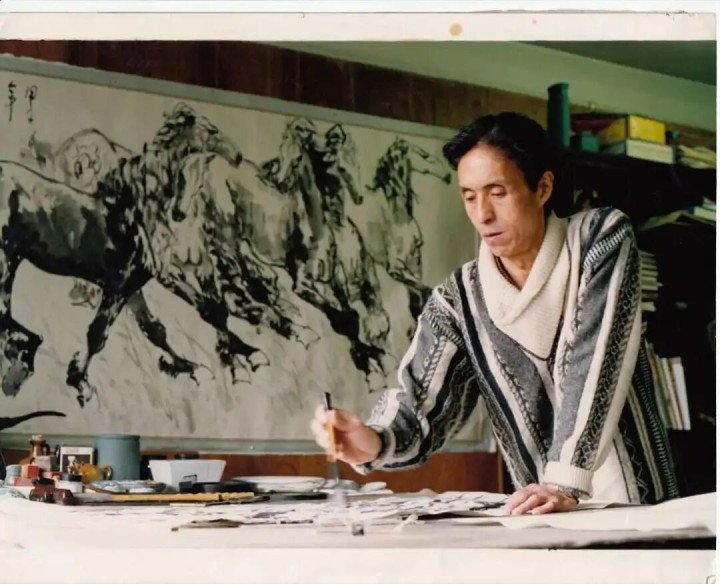

(刘勃舒15岁画的马)

徐悲鸿对这个没钱但有才的学生很好,不遗余力地传授独门技艺,还常常喊刘勃舒上门吃饭。

刘勃舒自己说:每逢周末,徐老师都会让我去他家里,去吃一顿好吃的,廖师母的厨艺很好。”

三年前,他知道了世界上还有徐悲鸿这么个厉害的大师,三年后他见到了这位大师,并且成为了他最年轻的学生。

再三年后,他与老师便走到了分别的十字路口,1953年徐悲鸿突发脑溢血逝世,年仅58岁。

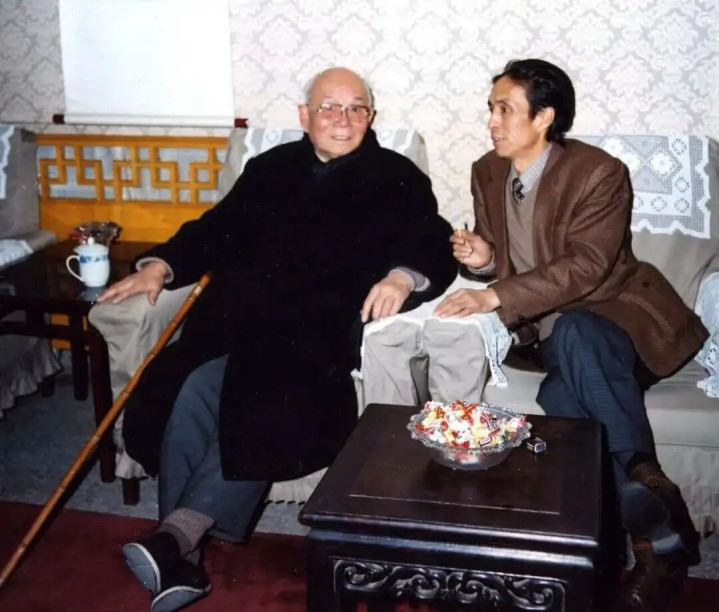

(徐悲鸿先生诞辰百年刘勃舒与廖静文先生及蔡亮、徐庆平一起参加纪念活动)

似命运的安排,也像有意继承,刘勃舒20岁毕业后留校任教,也像恩师当初的方式,竭尽全力挖掘培养人才。

“中国国家画院原院长”卢禹舜谈到刘勃舒,总是严肃地说:“没有刘先生的帮助,就没有我的今天。”

在遇到刘勃舒之前,他只是黑龙江一个综合性大学美术系的学生,论基本功肯定不如专业美术院校的扎实,他就计划要去中央美院进修。

但当时,进修班名额黑龙江就两个,根本轮不到卢禹舜,卢禹舜不甘心,跑到北京求助刘勃舒。

刘勃舒看了他的作品,当场写了个纸条“请考虑该生参加考试的问题”给他。

他拿着这张条子顺利参加了考试,也才有了后面到中央美院学习的事。

一个老师能对一个陌生的学生做到这种地步,已经很难得了,但刘勃舒开了个头就要做到头。

(卢禹舜看望刘勃舒先生)

1987年,青年画家赵卫、陈平和陈向迅筹划一三人展,刘勃舒强力推荐再加个人,就是卢禹舜,于是原本的三人展变成了四人展。

梁占岩也是刘勃舒美德的受益者,刘勃舒只因为在报纸上发现了这个青年的画,之后特意去了解他的情况,直接把人从河北调到中国画研究院工作。

中国国家画院副院长于文江第一次见到刘勃舒,刘勃舒第一句便是,“你就是于文江啊,我关注你的作品很久了!你想不想来中国画研究院?”

一个著名艺术家对自己的作品这么关注,还要拉自己到中国美术圣地工作,这是何等的受宠若惊。

刘勃舒是为了中国艺术的未来才这么奋力挖掘人才,很多时候他更是为了这一个人,希望他过得好,过上自己喜欢的生活。

补山老人发愿修行之前,独创玻璃画,刘勃舒亲自到他的小院看玻璃画,还给他争取到了在中国画研究院展出,这别说在中国画研究院,在中国画坛都是破天荒的存在。

后来他修行了,刘勃舒还找人上山帮忙寻找他,说服他继续坚持,日后一定大有作为,夸他“是国宝,已经不是艺术圈可以容纳得下了”。

他委婉地表达了自己不再染世俗之物,刘勃舒便不再坚持,反而更加尊重他。

有一次还特地进山看望他,但由于途中刘勃舒身体不适,两人最终没见上面。

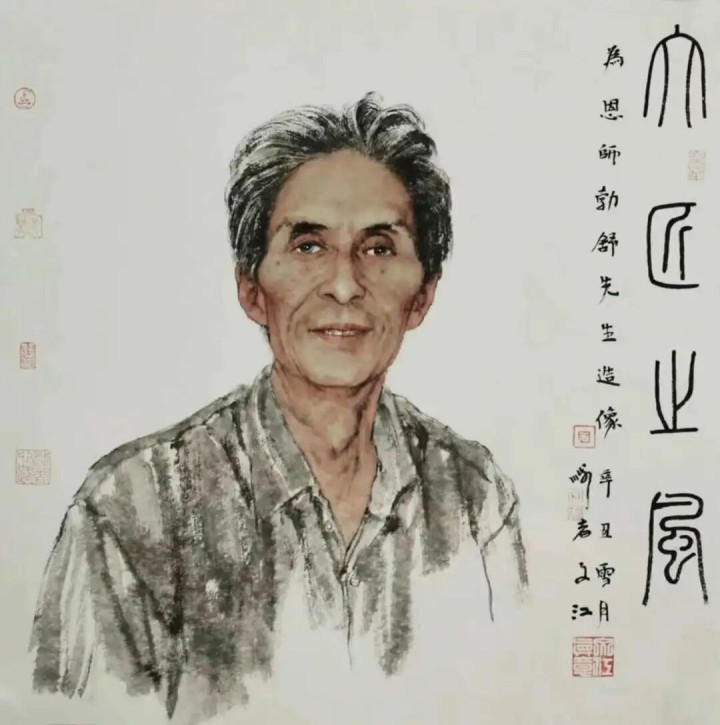

对人才做到这样,对已逝之人刘勃舒更是殚精竭虑。

1979年,一个银行小职员默默无闻去世,七年后他的遗作展震惊整个画坛。

中国美术馆为他举办了一场画展,李可染、赵朴初、刘海粟都到场参观了。

快80岁的李可染连续两天,抱病拄着拐杖来观展,仔细观摩后扼腕叹息:“国有颜回而不知,深以为耻”。

刘海粟从法国赶回来,不禁赞叹:“这是大师!”

启功说,这样的画放在故宫也是精品,毫不逊色故宫现在的作品。

赵朴初更是难抑激动情绪:“像他这样同时精通花鸟山水人物界画的奇才,300年才可能出一位。”

这场世纪遗作展,要是没有刘勃舒的推进,恐怕黄秋园的艺术就真的要湮灭于时代的大河中。

当时,在黄秋园去世后,他的儿子不愿父亲一辈子的心血就这么白费了,于是带着他生前的作品到北京找刘勃舒。

刘勃舒看完作品特别激动,连忙带他们去了李可染家,几位大师聚在一起商讨,共同努力在中国美术馆还给了黄秋园一个迟到的画展。

(李可染、刘勃舒)

父亲的努力终于得以见天日,儿子喜极而泣,献上两幅画感谢刘勃舒,刘勃舒拒绝了,“我不能要,画得这么好,就应该宣传。”

言外之意,给我不如展出给大家欣赏,不能浪费了黄秋园的画,黄秋园的作品得到大家的认可,是黄秋园的画好,跟我没关系。

观音在这里洒完水,又去别处洒水施善了。

1998年5月2号,李伯安手里还捏着画笔,就倒在了自己的巨幅画作前,年仅54岁。

这幅画百米长卷《走出巴颜喀拉》,凝结了他几年的心血和梦想。

创作时他多次体力不支晕倒,清醒后拿着笔继续,连手术都不肯做,就怕万一有差池,他就没办法完成这幅画了。

但最后病魔还是战胜了他强大的意志,夺过了他的画笔,一把掰断了。

未完成的《走出巴颜喀拉》丢到李伯安的人生之河,响声巨大无比,但李伯安的死,落入中国画坛里,如同水消失在水中,悄无声息。

但共同把艺术当作命的人,灵魂总是相通的,了解了李伯安的作品后,刘勃舒久久不能平静。

他开始四处奔走,促成李伯安遗作在中国美术馆展出。

在画展开幕那天,刘勃舒站在那幅百米长卷前,竭尽为前来参观的人介绍李伯安的作品及艺术成就,一站就是四个小时。

那一刻,站在画前的是刘勃舒,又像是李伯安,他在嘲笑死神,杀死了他又能拿他怎么办,他依然可以让他的作品呈现在世人面前。

他已经给过死神一次抢跑的机会,可怜的死神以为自己把握住了,殊不知李伯安打了个回马枪回来了……

李伯安的儿子李飒先生曾说,父亲应该有九条命,九条命都给了艺术。

我觉得不止,不止九条,应该有无数条,前九条他用完了,第十条是刘勃舒激活的。

这次的激活,让他未走远的魂魄得以寄存在自己的作品,他的生命再次续上了,直到现在都还活着,只有懂他的人会看得见他。

70年前,刘勃舒仰慕徐悲鸿,模仿徐悲鸿,才成为了刘勃舒。

后来,他也让很多人成为了自己,永久地成为,并载入中国艺术史册。

原来,刘勃舒的“勃”,不仅是指自己的艺术蓬勃发展,还指他人、无数人的艺术因他得以蓬勃发展。

参考资料:

1、《岁月丹青·刘勃舒专题片》

2、中国美术报|斯人已逝,精神长存——纪念刘勃舒先生逝世三周年

3、单应桂|回忆刘勃舒先生

4、刘卓尔|他是千里马,也是伯乐——追思美术大家刘勃舒

5、补山老人|感恩与怀思——深切怀念刘勃舒先生

6、鲁光|缅怀刘勃舒先生:天岸马西驰矣!

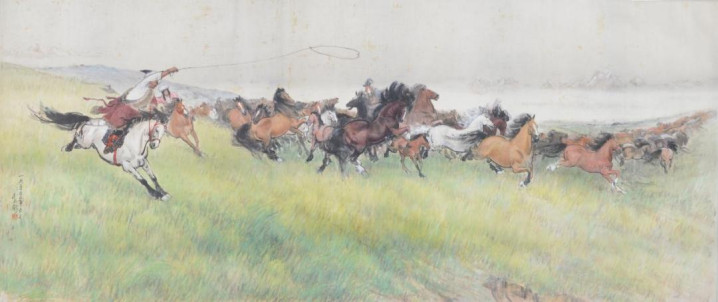

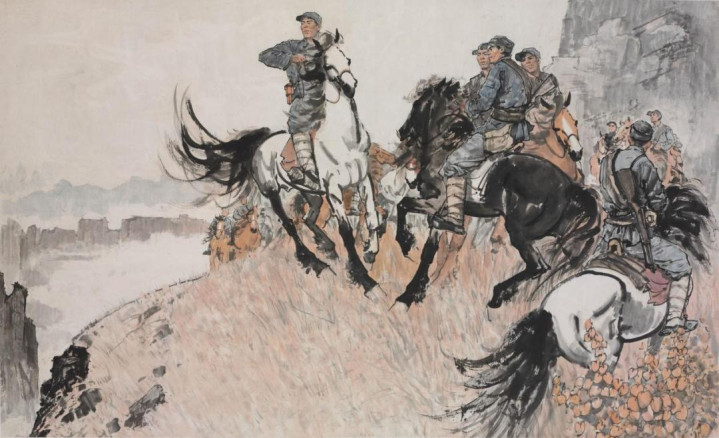

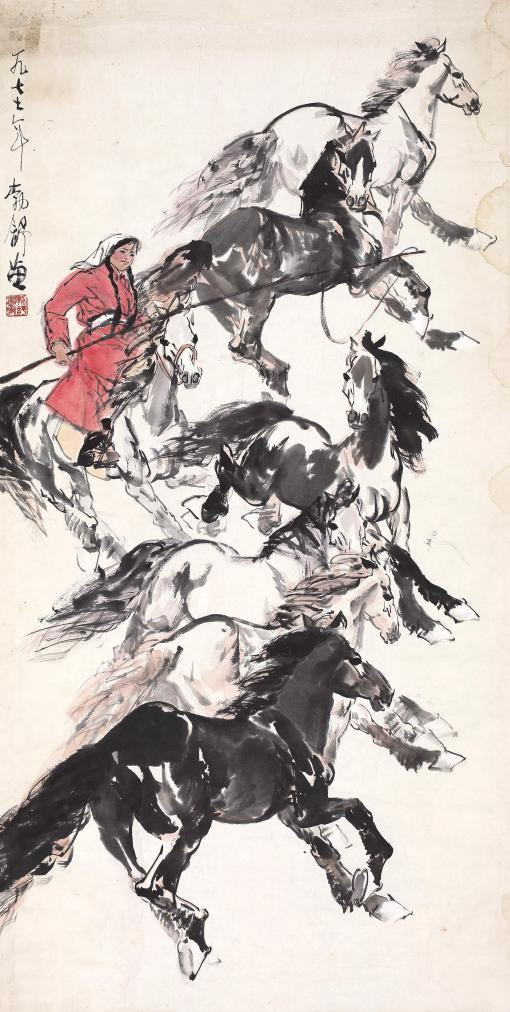

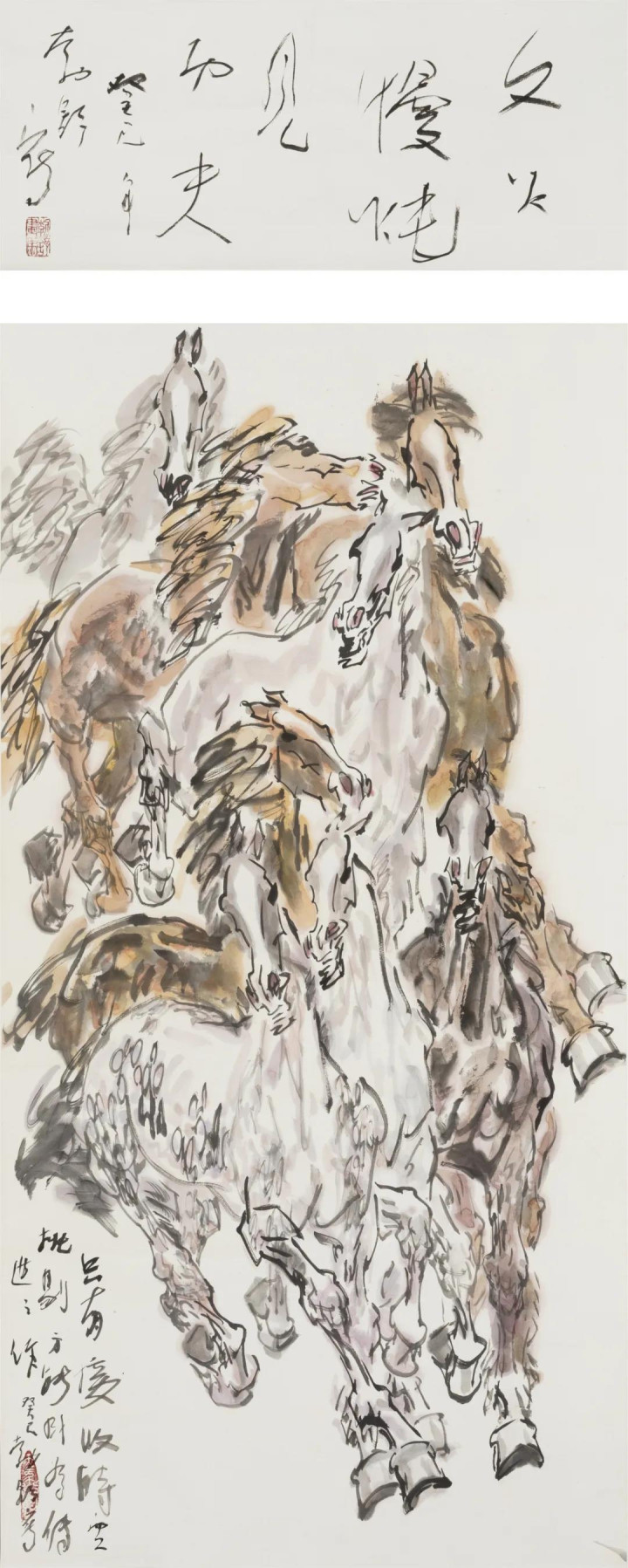

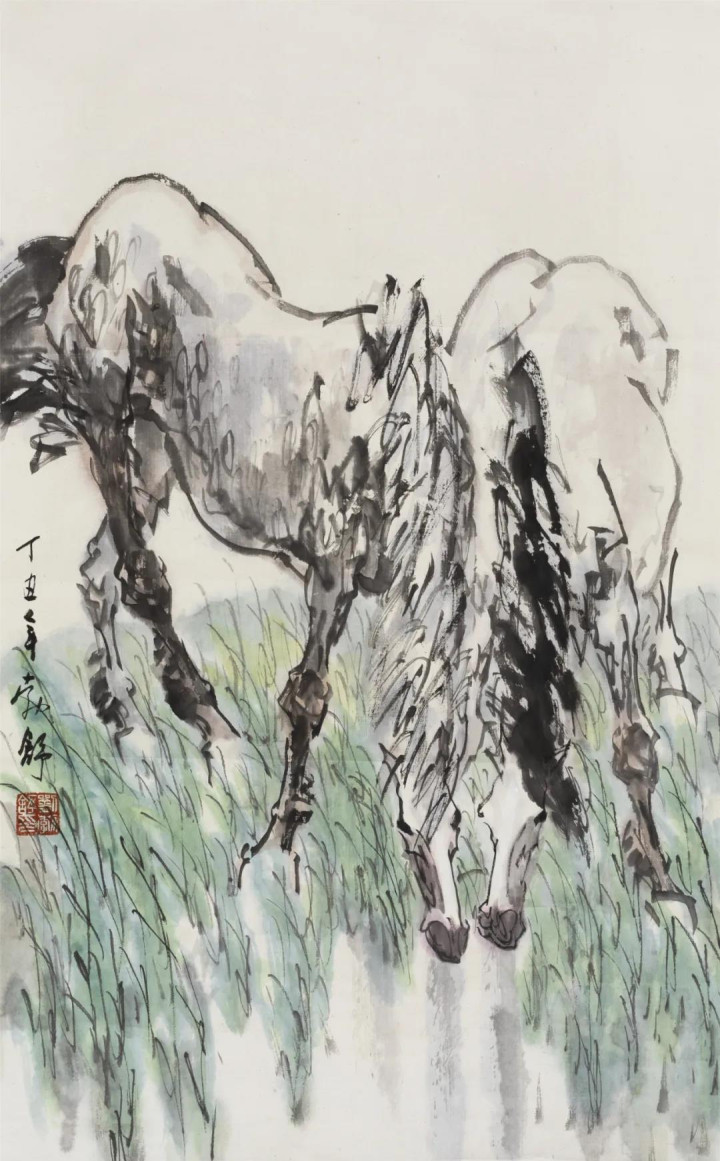

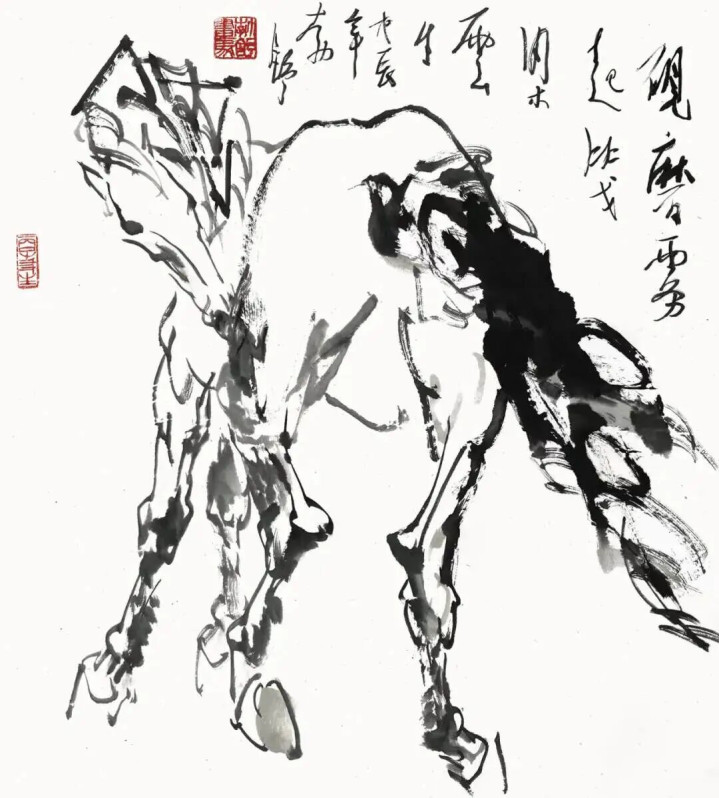

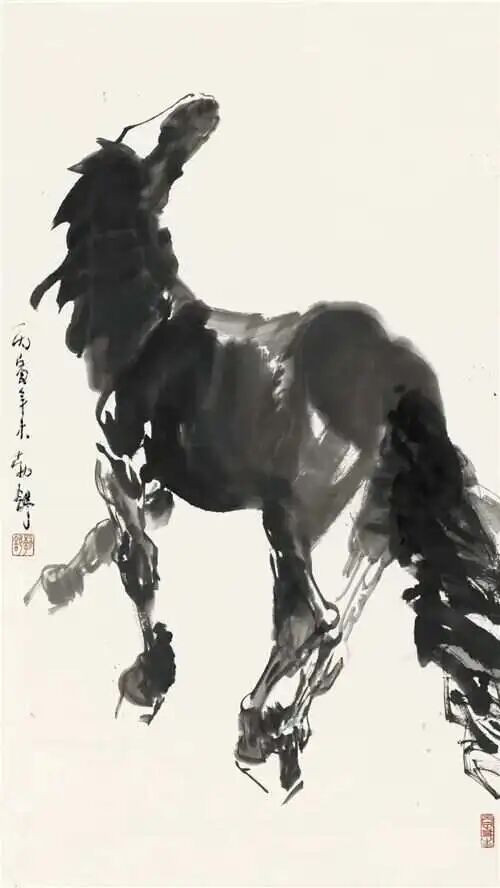

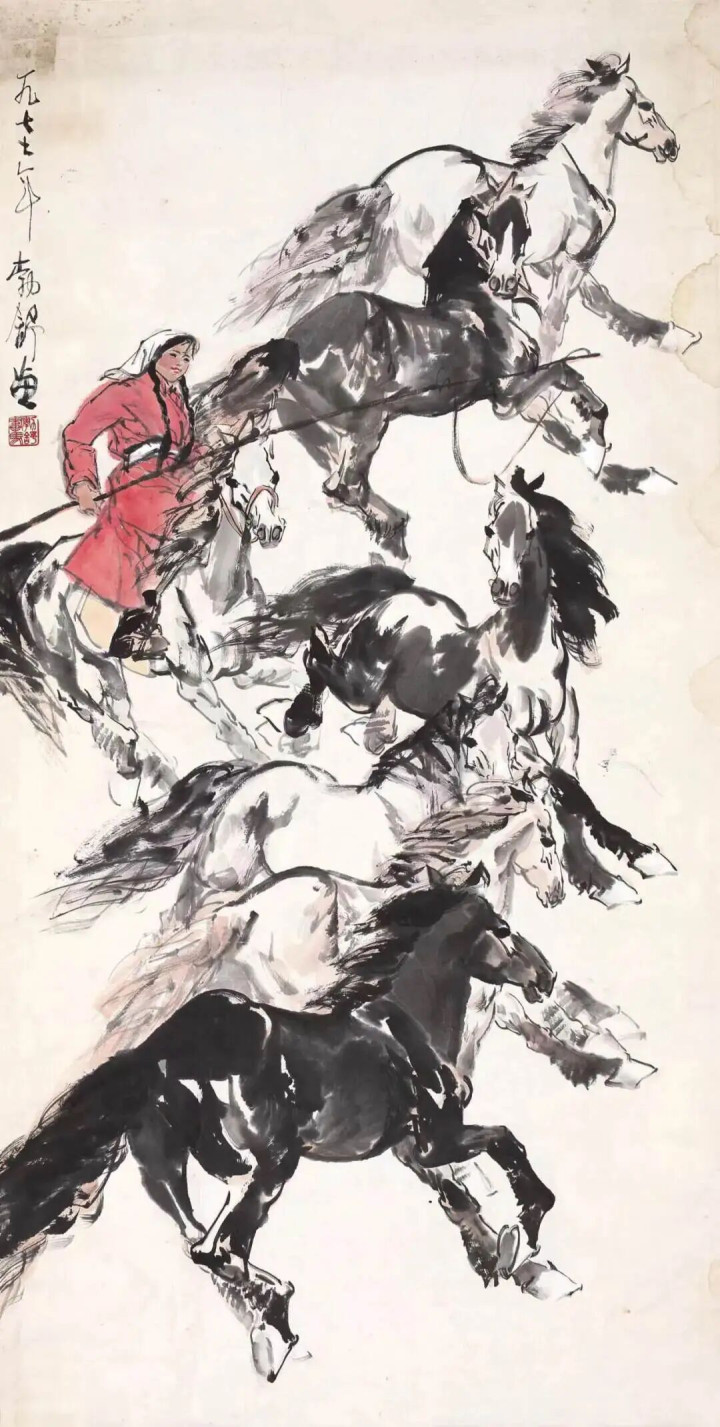

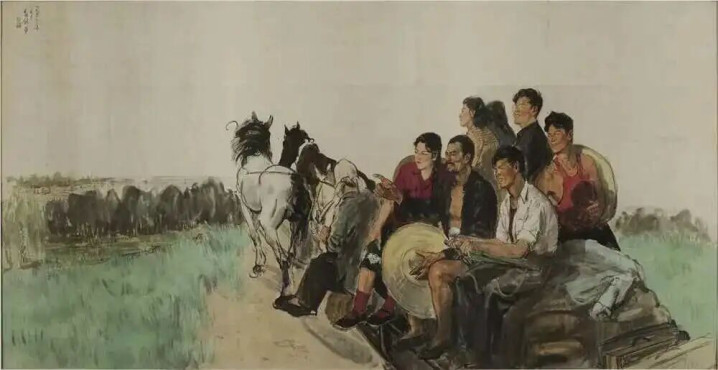

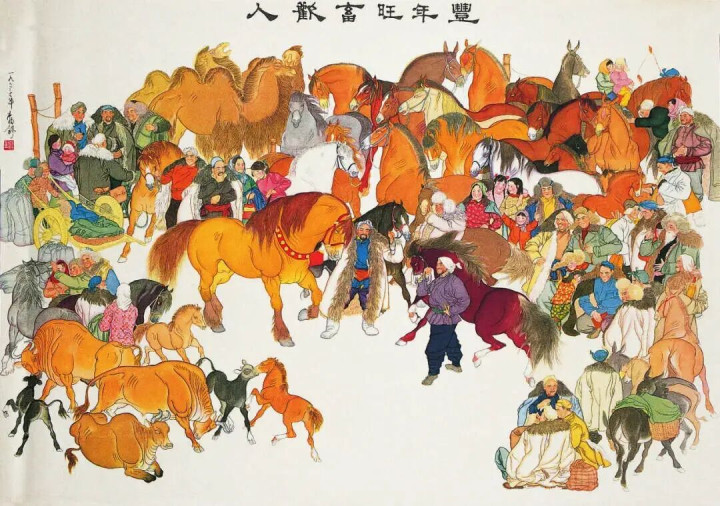

下面是刘勃舒作品欣赏: